Von Hanno Schedler

[Hinweis: Dieser Artikel schildert zum Teil drastische Gewalterfahrungen wie Folter]

Die tibetische Nonne Phuntsog Nyidron wurde 1989 bei einem Protest in Lhasa verhaftet. 15 Jahre lang überlebte sie danach Folter und Misshandlung in chinesischen Gefängnissen. Heute verschafft sie dem Leid politischer Gefangener aus Tibet weltweit Gehör.

Am Abend sperrten sie Phuntsog Nyidron in eine karge Gefängniszelle. „Die Zelle hatte nur eine kleine Matte und sonst nichts“, erinnert sich die tibetische Nonne in einem Text für die Menschenrechtsorganisation „International Campaign for Tibet“, der 2020 erschien. „Mein gesamter Körper war mit blauen Flecken übersät. Die ganze Nacht lehnte ich an einer Ecke der Zelle und konnte vor lauter Schmerzen nicht schlafen.“ An jenem Herbsttag 1989 hatte die damals 20-Jährige an einer Protestaktion in der tibetischen Hauptstadt Lhasa teilgenommen. Bevor chinesische Sicherheitskräfte die junge Frau verhafteten, hatte sie gemeinsam mit anderen Tibeter*innen „Langes Leben für seine Heiligkeit, den Dalai Lama!“ und „Freiheit in Tibet!“ skandiert.

Inhaftierung und Folter

Phuntsog Nyidron wurde 1970 in der Nähe von Lhasa geboren. Während der von Mao Zedong angezettelten Kulturrevolution (1966 bis 1976) hatte ihre Familie auf einer schwarzen Liste gestanden. Aus diesem Grund verboten die chinesischen Behörden ihr und ihrer Schwester, zur Schule zu gehen. Heutzutage wählen die chinesischen Behörden meist ein anderes Vorgehen: tibetische Kinder werden schon ab dem Vorschulalter verpflichtet, chinesische Zwangsinternate zu besuchen. Dort ist es verboten, die tibetische Sprache zu sprechen oder Lehren des tibetischen Buddhismus zu praktizieren. Die Schulen dienen der Zwangsassimilation.

Bereits als Jugendliche verspürte Phuntsog Nyidron den Wunsch, Nonne zu werden. Sie überredete ihren Vater, ihr Lesen und Schreiben beizubringen, damit sie die Bedingungen für die Aufnahme in ein tibetisches Kloster erfüllen würde. Mit 17 Jahren trat sie in das Michungri-Frauenkloster im Norden Lhasas ein. Zwei Jahre später wurde sie bei der Protestaktion in den Straßen der Stadt festgenommen.

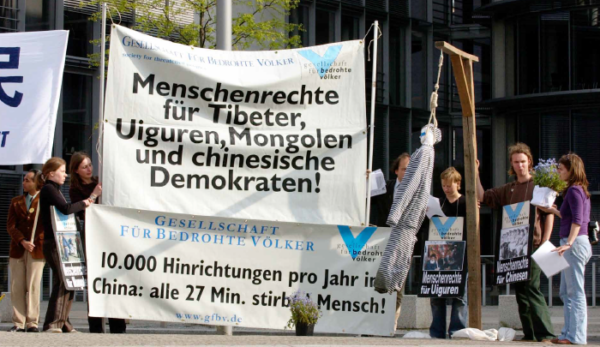

Erst nach einer langen internationalen Kampagne für ihre Freilassung wurde sie 2004 aus dem Gefängnis entlassen. Drei Monate wurde sie daraufhin in den Vereinigten Staaten medizinisch behandelt, bevor sie politisches Asyl in der Schweiz erhielt. Im Juni 2023 lud die Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker Phuntsog Nyidron zu einer Veranstaltung beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf ein, um über ihre Zeit in Haft zu berichten.

Phuntsog Nyidron beschrieb, wie Polizei- und Gefängnispersonal sie nach ihrer Festnahme verhörten und bis in die Abendstunden folterten. Sie beschrieb, wie sie sie während ihrer langjährigen Haft immer wieder schwer physisch und psychisch misshandelten – und wie die Gefängniswärter sie aufweckten, nachdem sie während der Folter ohnmächtig geworden war: „Ich wurde schlimm gefoltert und ich weinte, aber es kamen keine Tränen aus meinen Augen. Ich weinte, schrie und rief, aber es kamen keine Tränen aus meinen Augen. Ich verlor das Bewusstsein und die chinesischen Wärter schütteten mir kaltes Wasser ins Gesicht. Ich erlangte das Bewusstsein zurück und sie gaben mir wieder Elektroschocks.

Ich fühlte nichts außer Schaum in meinem Mund. Und dann sagten sie: ‚Es bist nicht du, die dafür gesorgt hat, Slogans zu rufen und gegen uns zu protestieren, sondern dein Mund.‘ Und sie gaben mir immer und immer wieder Elektroschocks in den Mund.“

Die Wärter versuchten vor allem, ein Geständnis über die Drahtzieher der Proteste, an denen sie teilgenommen hatte, zu erhalten: „Während sie mich folterten, hatten sie nur eine Frage, die sie dauernd wiederholten. Sie fragten ‚Wer ist die Person hinter dir? Es muss jemand geben, der die Proteste initiiert hat.‘ Ich widersprach heftig […]. Sie sagten, dass ich auch unter der chinesischen Flagge erzogen wurde, und dass dies [der Protest] nicht der richtige Weg sei.“ Nachts wurde Phuntsog Nyidron wieder in einen kleinen dunklen Raum gesteckt, konnte aber wegen der Folter nicht sitzen und fiel auf den Boden.

Die „singende Nonne“

Trotz der Misshandlungen blieb ihr Wille ungebrochen: Gemeinsam mit 13 anderen Nonnen nahm Phuntsog Nyidron im Jahr 1993 heimlich Lieder über ihre Haftsituation auf, welche diese beschrieben und die Sehnsucht nach einer Rückkehr des Dalai Lama nach Tibet ausdrückten. Eines der Lieder trägt in deutscher Übersetzung den Titel „Möge niemand je so leiden“. Als die chinesischen Behörden davon erfuhren, wurde Phuntsog Nyidrons ursprünglich neunjährige Haftstrafe um acht weitere Jahre verlängert.

1998, nach neun Jahren in Haft, wurde sie mit elf weiteren Frauen in einen kleinen Raum gesteckt. „Wir mussten da drinbleiben, sei es zum Schlafen, Essen, zum Gang auf die Toilette, was auch immer, es gab für uns nur diesen einen Raum.“ Für die Notdurft hatten sie einen kleinen Eimer, der nur einmal am Tag gereinigt wurde. Die Wärter sagten ihnen, wann sie zu stehen oder zu sitzen hatten. Phuntsog Nyidron bekam Wunden an den Hüften.

Zudem mussten sie und ihre Mithäftlinge Zwangsarbeit leisten. „Wenn wir nicht die vorgeschrieben Quote [an Arbeit] erreichten, durften unsere Familien uns nicht besuchen. Im Winter war es wegen des Wetters unmöglich, die Quote zu erreichen.“ Noch heute, so erzählte die Nonne bei der Veranstaltung in Genf, leide sie unter den Folgen der Folter. „Ich habe immer noch Probleme mit meinen Händen. Manchmal kann ich meinen Kopf nicht anfassen. Manchmal ist es schwierig, einen Löffel zu meinem Mund zu führen, wegen der verrenkten Arme. Das, worüber ich spreche, ist nur ein kleiner Teil meiner Erfahrungen. Ich teile sie hier, weil es noch viel mehr politische Gefangene in Tibet gibt. Viele Tibeter wären gerne hier und würden Sie gerne treffen und mit Ihnen sprechen. Aber sie können nicht.“

Endlich frei

Am 26. Februar 2004 kam Phuntsog Nyidron nach 15 Jahren in Haft endlich frei. Sie betonte, wie wichtig es war, dass sich Menschen im Ausland für ihre Freilassung eingesetzt hatten. „Wegen der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und steter Bemühungen um meine Freilassung konnte ich Tibet verlassen und spreche heute zu Ihnen darüber, was in Tibet geschieht.“ Obwohl die chinesische Regierung sie davor warnte, über ihre Zeit in Haft zu berichten, entschied sich Phuntsog Nyidron dafür, ihre Geschichte und die der anderen Inhaftierten zu erzählen.

Heute setzt sich Phuntsog Nyidron für die Freilassung der politischen Gefangenen in Tibet ein. In Genf appellierte sie an die Weltgemeinschaft, den Tibeter*innen zu helfen. Besonders die älteren Tibeter*innen würden sich nur eins wünschen: „Sie beten dafür, vor ihrem Tod nochmal den Dalai Lama sehen zu können. Ich bitte Sie, uns dabei zu helfen, diese Hoffnung zu erfüllen.“

Tibet

Das historische Tibet, Siedlungsgebiet der Tibeter*innen, erstreckt sich über Teile Chinas, Bhutans, Nepals und Indiens. Auf chinesischem Staatsgebiet gehört unter anderem die Verwaltungseinheit „Autonomes Gebiet Tibet“ mit seiner Hauptstadt Lhasa zum tibetischen Kulturraum. Bis zur Flucht des Dalai Lama 1959 war Lhasa das religiöse Zentrum des tibetischen Buddhismus. Aufgrund der chinesischen Informationssperre über die Lage in Tibet ist es schwierig, eine Übersicht über die Zahl der Inhaftierten in chinesischen Gefängnissen zu bekommen. In einem Bericht zu den Menschenrechten in Tibet zitiert das US-amerikanische Außenministerium das „Tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie“. Die Nichtregierungsorganisation geht davon aus, dass 2023 in Tibet mehr als 2.000 Menschen „unter Missachtung internationaler Menschenrechtsstandards“ inhaftiert waren. (sm)

Die Gefangene

Phuntsog Nyidron (*1970) trat als junge Frau in ein tibetisches Nonnenkloster bei Lhasa ein. Die Tibeterin nahm daraufhin mehrmals an Protesten gegen die chinesische Regierung teil. Bei einer Aktion in der Innenstadt Lhasas mit mehreren anderen Nonnen anlässlich der Vergabe des Friedensnobelpreises an den Dalai Lama wurde Phuntsog Nyidron 1989 verhaftet. Sie verbrachte mehr als 15 Jahre in chinesischen Gefängnissen. Nach ihrer Entlassung 2004 erhielt sie politisches Asyl in der Schweiz, wo sie seither lebt. (sm)